名入れ

出荷日目安

- 1色印刷

- 08/05(月)〜

- フルカラー印刷

- 08/08(木)〜

- クイック1色印刷

- 08/01(木)

プラスチックごみの削減とリサイクルの促進を目的とする「プラスチック資源循環促進法」が2021年6月4日参院本会議で可決され成立しました。

この新法そもそも何なのか?施行される2022年4月にいったいどんな変化が起こるのか?を考察、新たなビジネスチャンスの可能性も秘めておりますので皆様のご提案のヒントになれば幸いです。

「プラスチック資源循環促進法」とは、プラスチックの資源循環を促進し、プラスチックごみを減らすことで持続可能な社会を実現することを目的とした法律です。2021年6月に国会で可決し、2022年4月から施行予定となっています。

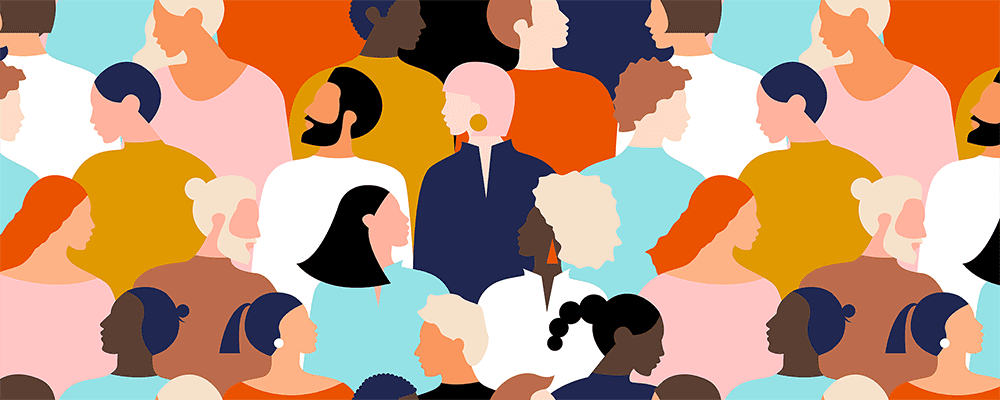

同法が原則とするのは、3R+Renewableの促進です。

このように同法では、プラスチックについて、単に「捨てる量を減らすこと」だけではなく、「捨てることを前提としない経済活動をすること」を目指しているという特徴があります。

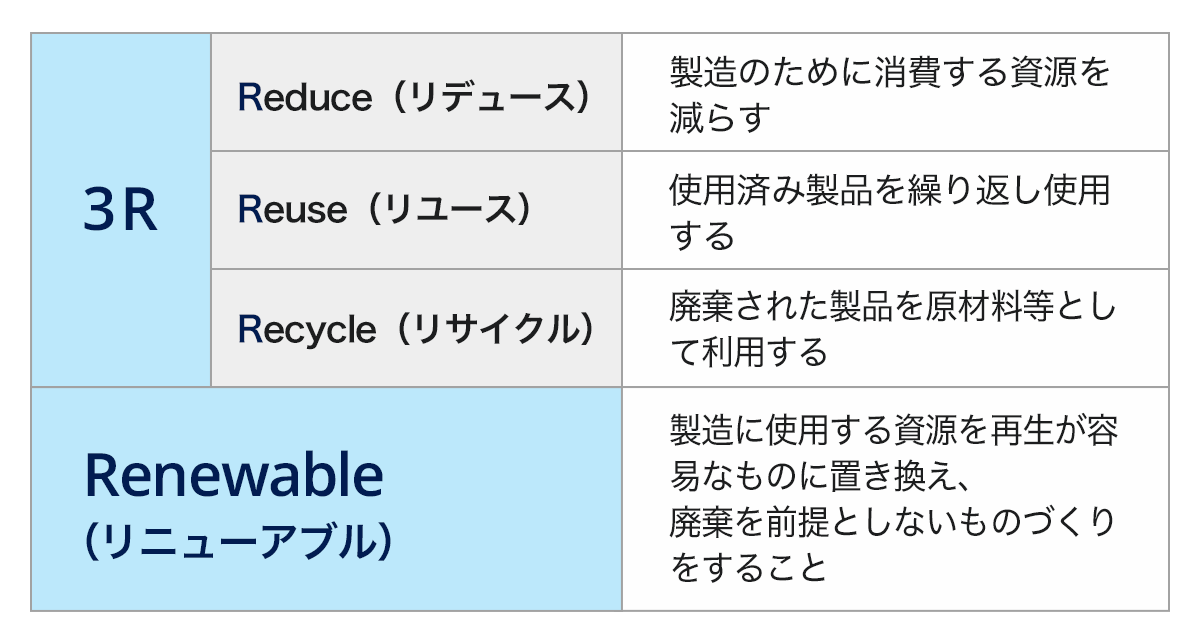

以上を踏まえ、プラスチック資源循環促進法が定めているのが、次の5つの措置です。

※経済産業省・環境省「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について」より

上記に関連し、事業者が求められる内容について詳しくは「事業者に求められることとは?」をご覧ください。

プラスチック資源循環促進法施行の背景には、海洋プラスチック問題・温暖化問題など環境問題の深刻化、諸外国による廃棄物輸入規制強化に伴うプラスチック資源循環の必要性の高まりがあります。

中でも海洋プラスチック問題は世界規模で注目され、SDGsの14番目の目標にも該当する解決すべき課題です。

使用後廃棄されたプラスチックが適正に処理されないと、海へ流出しプラスチックごみとして漂流します。プラスチックは分解速度が遅く、マイクロプラスチックと呼ばれる5mm以下のサイズになったあとは、数百年間自然分解せずに残ると予測されているほどです。

その結果、プラスチックごみによる海洋汚染が世界規模で広がったのが、海洋プラスチック問題です。

海洋プラスチックごみによる影響には、次のようなものがあります。

特に、有害な物質を含むケースの多いマイクロプラスチックによる生態系への影響が危惧されています。

日本は、2019年の使い捨てプラスチックの総廃棄量が世界第4位で、世界的に見ても多くのプラスチックを消費・廃棄している国です。

(出典:一般社団法人日本エシカル推進協議会「「使い捨てプラスチック」の世界ランキング公表」)

これまで日本は、多くの廃プラスチックを輸出していました。しかし2017年の中国を皮切りに、代替地と見込まれていた東南アジア・南西アジアでも、続々と輸入規制が強化されています。今後日本は、これまで以上に責任を持って国内処理と脱プラスチックを推進するよう求められるでしょう。

以上のような背景から施行されたプラスチック資源循環促進法では、既に北欧で取り組みの進められているサーキュラーエコノミー(循環型経済)の観点から、プラスチックの資源循環を推進しています。

資源を使い捨てせず循環させることでプラスチックごみを減らすサイクルを作るため、プラスチック製品のライフサイクルすべての段階(設計・製造、販売・提供、排出・回収・リサイクル)で取り組みが行われるのが特徴です。

2022年4月にプラスチック資源循環促進法が施行されると、事業者は次の4点に対応する必要があります。

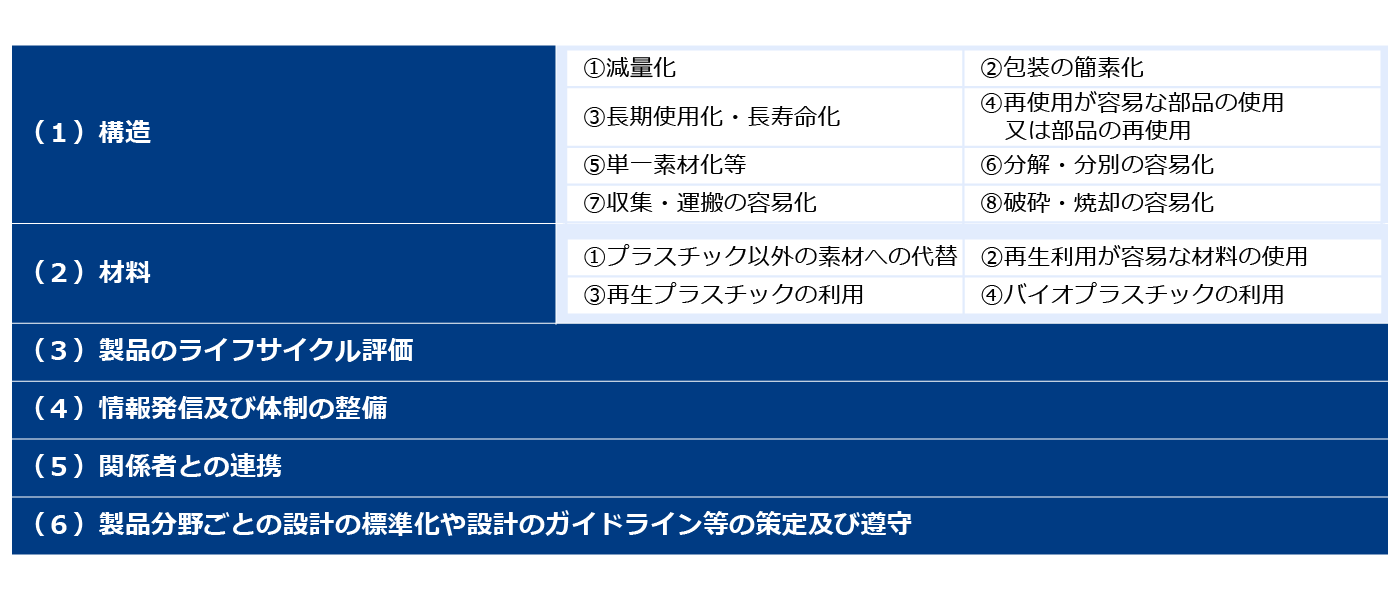

プラスチック使用製品を製造している事業者は、以下のような事項に配慮してモノづくりをする必要があります。

※経済産業省・環境省「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について」より

設計指針は努力義務ではあるものの、指針に適合した製品を作ることで、さまざまなメリットのある設計認定を受けることが可能です。

国が特定プラスチック使用製品として定めた12品目を提供する対象事業者は、使用の合理化を求められます。

フォーク・スプーン・ナイフ・マドラー・ストロー

ヘアブラシ・くし・カミソリ・シャワー用キャップ・歯ブラシ

ハンガー・衣類用カバー

【提供方法を工夫する方法】

【提供製品を工夫する方法】

対象事業者以外も、SDGsの目標達成・企業のブランディングの観点から、今後はプラスチック削減に意識を向ける必要があるでしょう。

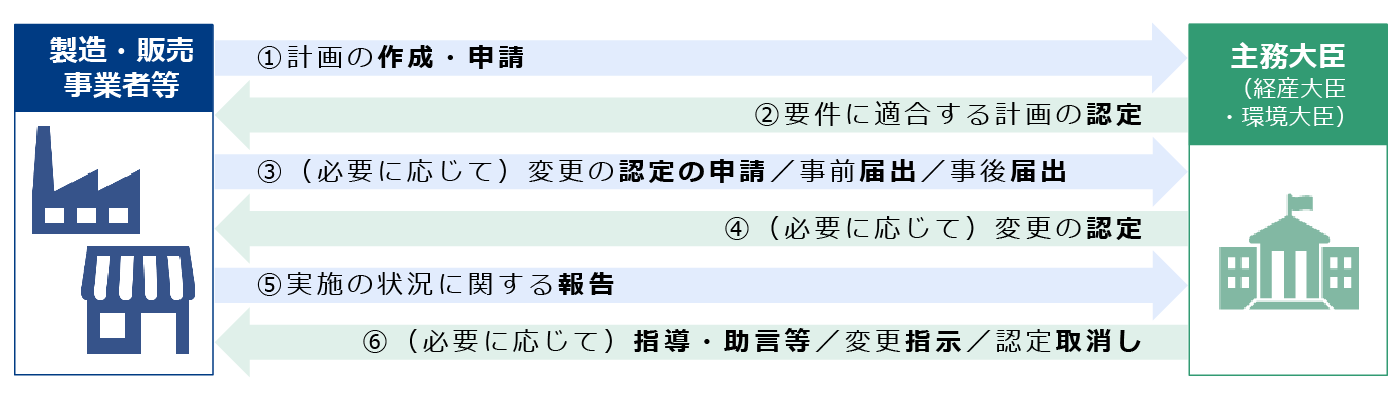

自主回収・再資源化事業計画を作成して国に申請し認可を受けることで、廃棄物処理法に基づく許可がなくても、使用済みのプラスチック使用製品を自主回収・再資源化できるようになります。

※経済産業省・環境省「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について」より

廃棄物処理法の特例の対象となるのは、自らが製造・販売・提供したプラスチック使用製品に限られることに注意が必要です。

プラスチックごみの排出事業者は、排出の抑制・再資源化などに取り組むことが求められるようになります。

「多量排出事業者」に該当する場合は目標の設定・公表があわせて求められ、指導・助言や、勧告・公表・命令の措置、50万円以下の罰金の対象になるため注意が必要です。

以下の事業者を除くすべてのプラスチックごみ排出事業者

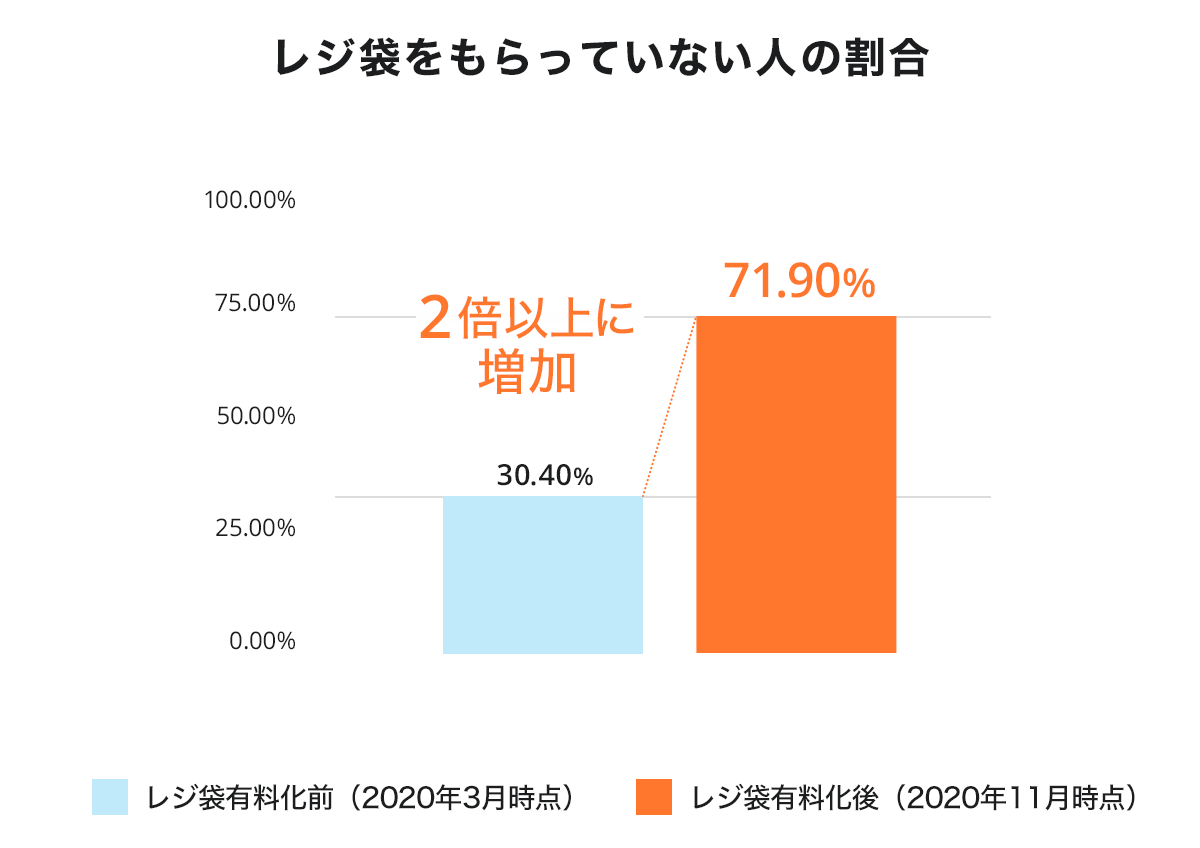

2020年7月1日に実施されたレジ袋有料化は、消費者や事業者に対し想像以上に影響を与えました。

有料化前と後で生じた消費者の代表的な変化は、レジ袋を辞退する人・エコバッグを使う人が増えたことです。

環境省の「令和2年11月レジ袋使用状況に関するWEB調査」によると、レジ袋を辞退する人の数は、有料化前に比べ有料化後は2倍以上に増えています(下図参照)。

※環境省の「令和2年11月レジ袋使用状況に関するWEB調査」より作成

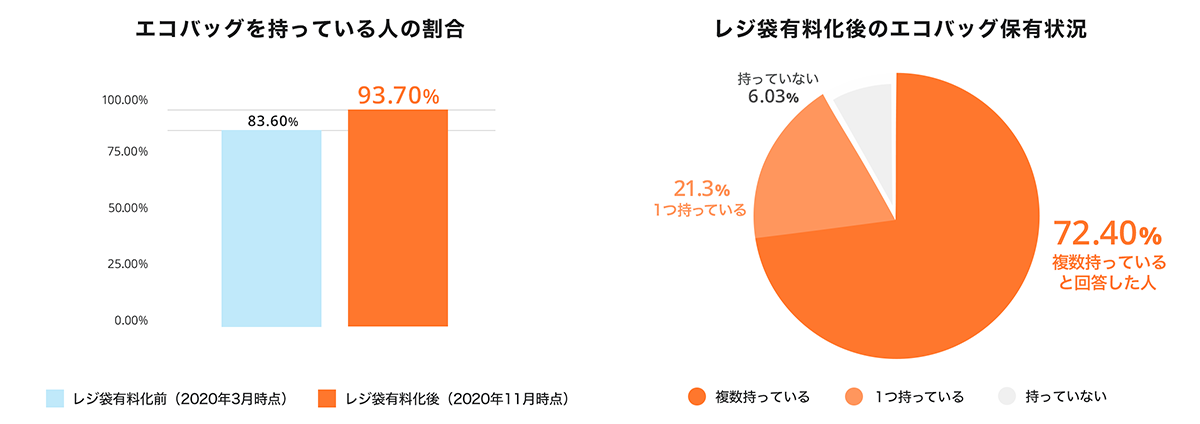

また、エコバッグを持っている人もレジ袋有料化後は増加し、特に複数持ち歩く人が増えました。環境省の調査では、有料化後はエコバッグを常に携帯していると回答した人が51.9%、だいたい携帯していると答えた人が32.6%。エコバッグが身近な必需品となった人が、実に84.5%もいるのです。

※環境省の「令和2年11月レジ袋使用状況に関するWEB調査」より作成

事業者の大きな変化としては、自社ブランド入りのエコバッグを作成する企業や、紙ストローの導入などサステナビリティに力を注ぐ企業が増えたことが挙げられます。

エコバッグ需要の高まりに伴い、これまでエコバッグを作っていた企業はもちろんのこと、エコバッグとは関わりのなかった企業も、有料化後はエコバッグを作成するようになりました。背景には、自社のブランド入りエコバッグを作ることで、環境に配慮した企業というブランディング効果が見込めるという点があります。

紙ストローや紙パッケージの導入といった脱プラスチックの動きも、レジ袋有料化後ならではです。SDGsに配慮したサステナビリティ経営はコスト削減や企業イメージの向上につながるため、今後も広がっていくことが予想されます。

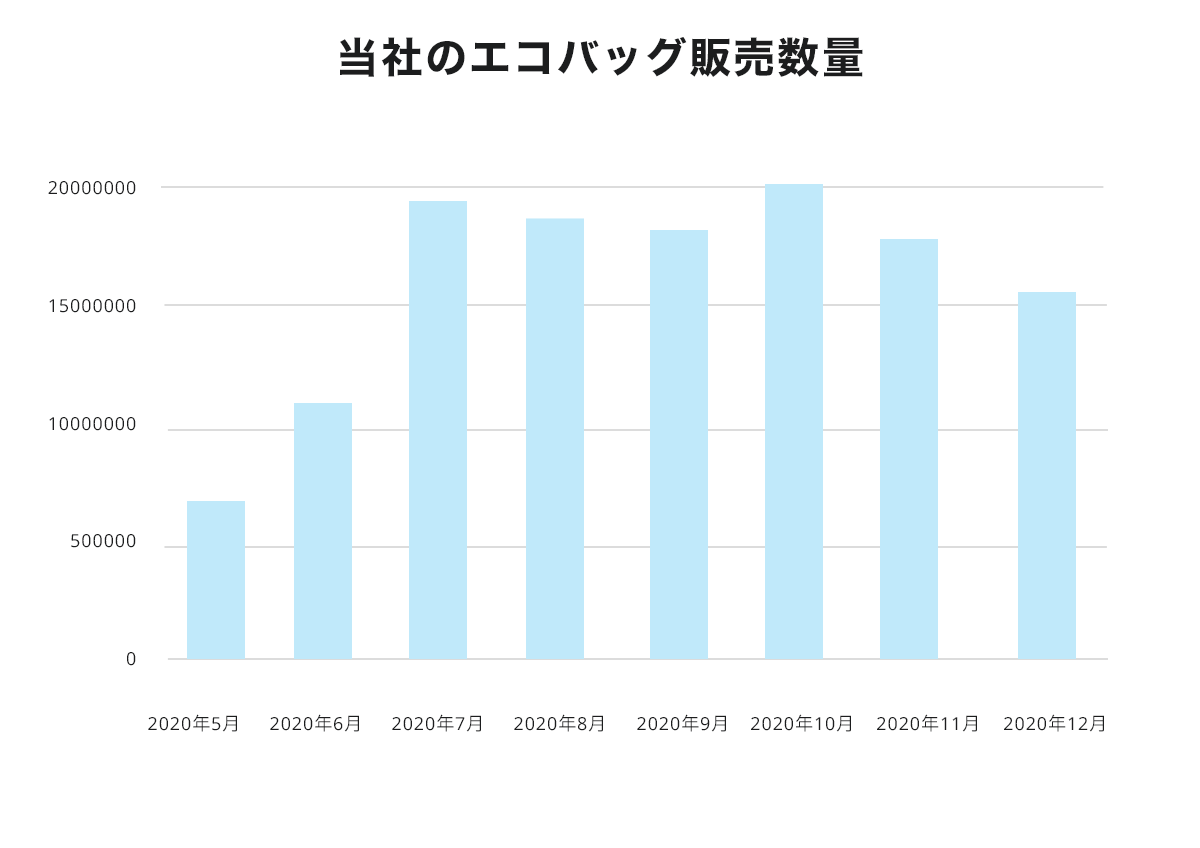

レジ袋有料化が施行されたのが2020年7月でした。下図は当社のエコバッグ販売数量をグラフ化したものです。施行された月である2020年7月以降、高い販売数を維持していることがわかります。

2020年といえば新型コロナウイルスにより経済に大打撃があった年でしたが、エコバッグだけは影響を受けにくく企業販促品や各種キャンペーンでご採用いただき販売数を伸ばすことが出来ました。これは次に予定されている2022年4月「プラスチック資源循環促進法」でも同様の事象が起こるのではと予想しています。

2022年4月にプラスチック資源循環促進法が施行されると、事業者には2つの側面から変化が求められるでしょう。1つはプラスチックの資源循環に対応するための変化で、もう1つは消費者の行動様式やニーズの変容に対応するための変化です。

まず、プラスチック資源循環促進法の対象事業者は、無償で提供していた特定プラスチック使用製品の提供について対応を求められます。有償提供をしたり紙製などプラスチック以外の素材の製品に代替したりするなど、さまざまな選択肢があるでしょう。

対応の過程で、これまでプラスチック製が当たり前だったスプーンやストローの代りに、別の素材で作った製品の需要が高まることが予想されます。

環境配慮や資源循環に対する取り組みが企業イメージを左右する点は、対象事業者以外も例外ではありません。2022年4月以降はこれまで以上に、サステナブルが企業のブランディングに欠かせなくなるでしょう。

ま消費者の行動変容に伴う変化として、「マイ〇〇」への訴求がこれまで以上に求められることが挙げられます。プラスチック資源循環促進法の施行に伴いスプーンなど12品目が有料化されれば、消費者はマイスプーンやマイストローなどカトラリーも、エコバッグのように持ち歩くようになるでしょう。

レジ袋有料化後マイバッグが必需品となったのと同様、今度はマイカトラリーが必需品となることが予想されます。事業者は新たなニーズに柔軟に対応し、これまでカトラリーと縁のなかった企業がカトラリーの 製作を始めるといった変化が起こるでしょう。

プラスチック資源循環促進法の施行に伴い、事業者はさまざまな対応を迫られる一方で、新たなビジネスチャンスが到来するとも言えます。

プラスチック製品のシェアによって十分に活用されていなかった素材のアピールや、製造・販売事業者等の自主回収認可を活かし再生材入手のコスト削減も可能となるでしょう。多くのビジネスモデルの変容が、2022年4月以降求められるのです。

消費者に大きな影響を与えるプラスチック資源循環促進法の措置として、「ワンウェイプラスチック使用を合理化」・「市区町村による分別収集や再商品化を促進」・「製造・販売事業者等の自主回収を促進」が挙げられます。

「ワンウェイプラスチック使用を合理化」に伴い、以下の12品目は有料化される可能性が高くなります。

フォーク・スプーン・ナイフ・マドラー・ストロー

ヘアブラシ・くし・カミソリ・シャワー用キャップ・歯ブラシ

ハンガー・衣類用カバー

これまでコンビニや飲食店で気軽にもらえていたスプーンやストローが自由にもらえなくなると、需要の高まりが予想されるのがマイカトラリーです。

2022年4月以降は、エコバッグだけでなく再利用可能な携帯用のスプーンなどを日常的に持ち歩くことで、今まで以上にエコなライフスタイルにシフトするといった変化が起きるでしょう。

プラスチック資源循環促進法の施行によって「市区町村による分別収集や再商品化を促進」や「製造・販売事業者等の自主回収を促進」が行われると、必要になるのがプラスチックごみの分別を徹底することです。

廃プラスチックをスムーズに再利用するため、特に重要なことは、

です。

2022年4月以降、市町村や事業者によってプラスチック製品の回収が活発になることが予想されます。これに伴い、これまで何気なく捨ててしまう機会の多かったプラスチックごみを資源として活かすため、消費者も積極的に回収に出すように変化するでしょう。

これまで消費者にとって「環境に配慮する」と言えば、3Rが中心。ごみは出る前提で、Reuse(リユース)・Reduce(リデュース)・Recycle(リサイクル)によって「いかにごみを減らすか」がポイントでした。

2022年4月以降は、「ごみにしない」ことに主眼がおかれるようになると考えられます。

3Rに加え、「廃棄を前提とせず、使用後も資源として活用する」Renewable(リニューアブル)というあり方が、日常生活に浸透し、

それに伴いライフスタイルも、認定プラスチック使用製品を選択し、使い終わっても資源として活かせる消費活動をする方向へと変化していくでしょう。

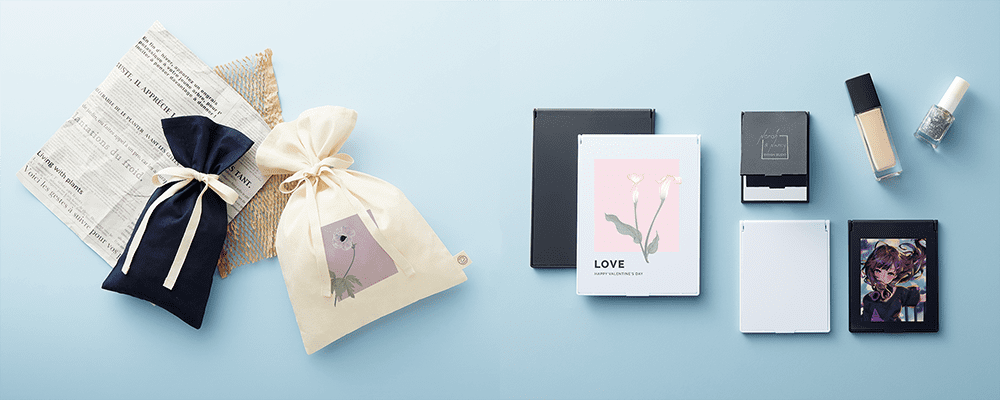

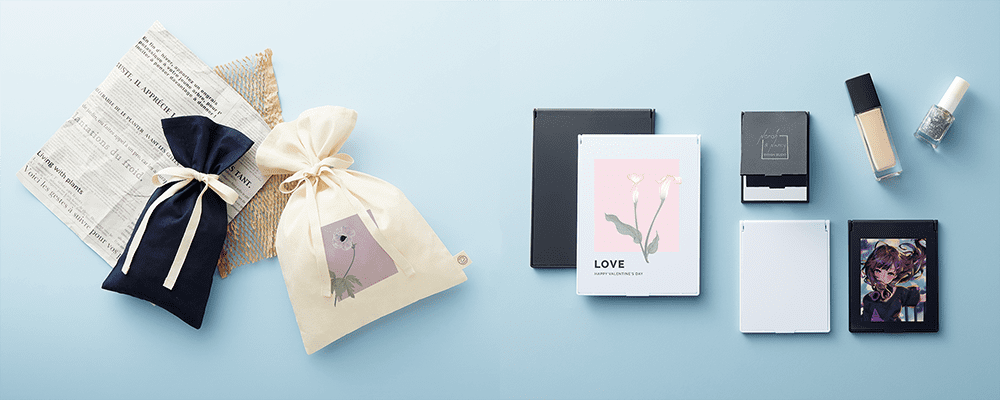

有料化が予測されるフォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストローなどを持ち歩くという新習慣が生まれることを予測し、マイカトラリー製品を多数新発売いたしました。手に渡った人が使い続けられるよう、デザインや機能、素材もエコなものを使用するなどこだわりをたくさん詰め込んでいます。

プラスチック資源循環促進法が施行されることでマイカトラリーを持ち歩く人が増えると前述しましたが、それにより、カトラリー以外の製品、つまり使い捨てカップなどのごみを出さないようにしたいという意識に消費者が変容する可能性があり、マイボトルやマイタンブラーの需要が、より高まるのではないでしょうか。

当社はエコバッグ同様、マイボトルも長年商品開発を続けております。環境に配慮したエコ素材を使用した新商品や、使いやすい機能のボトルなど、様々ご用意しております。

ものを作り、お届けする私たちの責任として、商品の機能やデザインだけでなく、素材や生産環境にまで配慮してものづくりを行う取り組みを行っています。ものを通し、社会・地球の未来に貢献し続けていきます。詳しい取り組みについては下記ボタンよりご確認いただけます。

需要が高くなると予想されるマイカトラリー製品のなかから、おすすめ商品をピックアップしてご紹介!